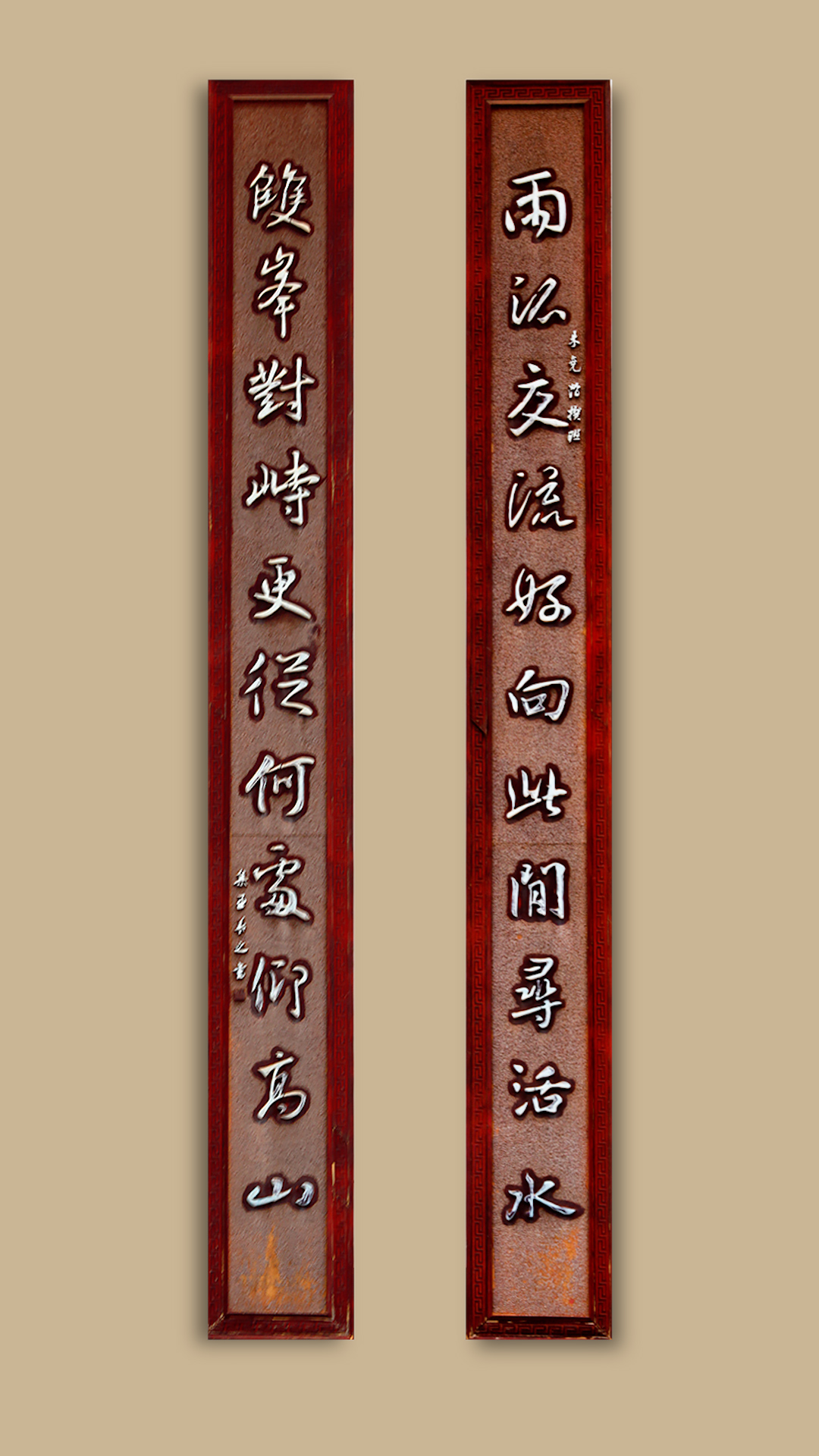

“兩派交流,好向此間尋活水;雙峰對峙,更從何處仰高山。”清同治二年(1863年),暮年出任雙峰書院第四任山長的朱堯階,曾為書院撰下此副楹聯。

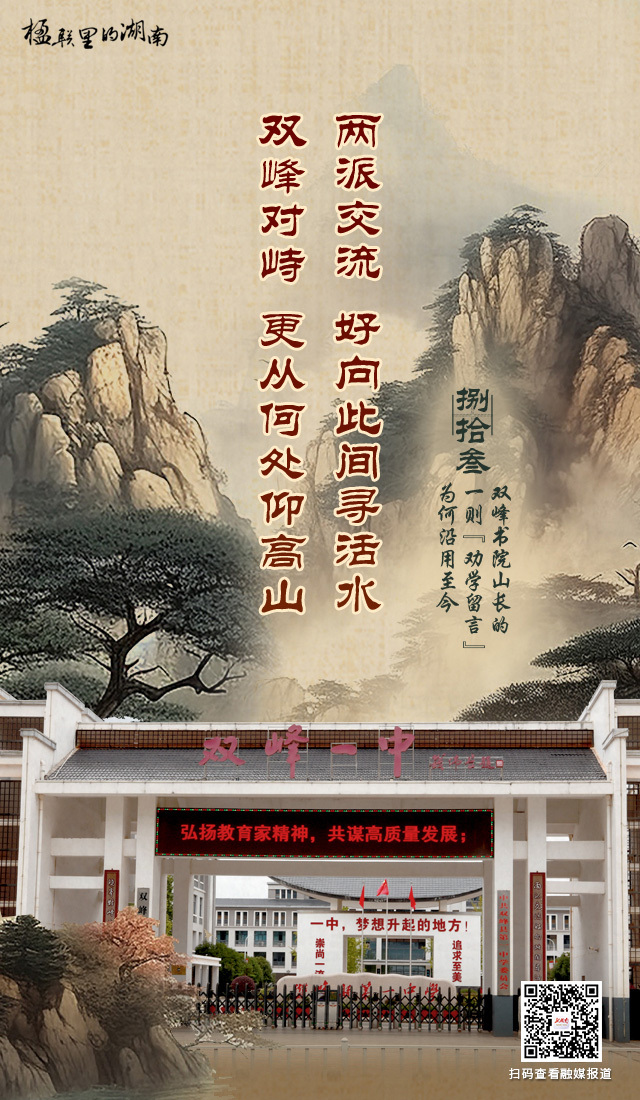

時過境遷,雙峰書院舊跡難復,這副“勸學”名聯卻流傳至今,現掛于雙峰縣第一中學新校區大門兩側,讓學子們可以從中覓得揚帆啟航的動力,成年人也能重拾繼續努力的決心。

寒露時節,我們邀請清史研究者、湘籍作家譚伯牛,一起走進雙峰書院,解讀楹聯中蘊含的人生向上的密碼。

耕讀傳家 深入民心

舊域湘鄉,是雙峰人口中的“老湘鄉”。老湘鄉縣分上、中、下三里,上里即現在的婁底市婁星區及漣源市楊家灘一帶,中里即現在的雙峰縣,下里即現在的湘鄉市。

《雙峰書院記》載:湘鄉書院“有東皋、漣濱,皆育士之所。惟地大土廣,治東南至永豐百里,上與邵邑接址,則又遠矣,士多艱于來學。”于是,永豐在清乾隆十年(1745年)始設義學。

雙峰書院復原圖。

雙峰書院復原圖。

長久以來,在中國基層社會,“耕讀傳家”深入民心,貧寒子弟上義學,是科舉入仕,造就不凡人生的重要途徑。

譚伯牛告訴我們:“當時的義學較為普遍,在教育層次上為啟蒙教育。雙峰書院的創辦,讓寒門學子深得其惠,為當地造就了不少人才。”

清乾隆二十五年(1760年),永豐提倡擴大義學規模,將原義學遷址。新址環境清幽,面向高聳青翠的雙峰山,又臨近湄水河、四安河二水的合流處,遂取名雙峰書院。

聯中所寫的“‘兩派交流’‘雙峰對峙’,描述的是雙峰書院近山抱水的本地風光。‘兩派’指二水,‘雙峰’即是將雙峰山嵌名聯中。”譚伯牛解讀道。

“這里有沒有更深層的含義?”記者追問。

“一千個人眼中有一千個哈姆雷特。也有學者指出‘兩派’‘雙峰’暗含不同學術派別的交流與碰撞。”譚伯牛繼續說道:“但雙峰書院作為初等教育場所,撰聯意在勸學、立志,就要用平易近人、通俗淺顯的話語傳達給學生和百姓。我認為‘兩派’‘雙峰’在此處并無他意。”

求知問學 正心明德

雙峰書院本為“應科舉、登仕途”而設,“但朱堯階在上、下聯后半句活用典章,從容給出‘為什么要讀書’的不同答案。”譚伯牛說。

“好向此間尋活水”出自南宋理學大儒朱熹《觀書有感》中的名句:“問渠那得清如許?為有源頭活水來。”在朱堯階看來,讀書為的是求學問、尋新知、明真理,在源源不斷的知識“活水”中徜徉,進取的意愿不懈,才學、智慧才會得到精進。

然而“求學問”的最終目的是“學做人”。“更從何處仰高山”化用了《詩經·小雅》里的“高山仰止,景行行止”,寄語學生要立志成為正心明德的君子,不斷提升自身修為,為“齊家治國平天下”打下根基。

雙峰縣第一中學。

雙峰縣第一中學。

秋風習習,我們漫步湄水河畔,在落日余暉里眺望,河面不時有小船劃過,泛起歲月的漣漪。

雙峰書院在清朝末年改為雙峰高等小學堂。1941年,升為湘鄉縣私立初級中學。解放初,與湘鄉縣私立第二女子初級職業學校合并,成立湘鄉縣第二初級中學,1951年改為雙峰縣第一中學。

這副“勸學”對聯,只有寥寥兩行,卻勝千言萬語,穿越歲月煙塵,傳誦不衰,至今激勵萬千學子。

朱堯階畫像。

朱堯階畫像。

朱堯階(1803-1872),今雙峰縣杏子鋪鎮長石沖人,以庠生講學鄉里,同治年間出任山長,主講雙峰書院。他與曾國藩、羅澤南等人以道義相交。曾國藩統兵在外,屢次請他出山輔佐,朱堯階以干祿慕勢為恥而固辭,可謂“報道自重、獨立不倚之君子”。曾國藩重其志節,亦不勉強。

朱堯階生性嗜學,研經精史,博覽群書。在治學、講學的過程中,他把“學不可以已”的篤定信念傳授于學生,也將崇德向善的價值觀扎根于鄉野。

“多讀書、走正路,這樣的人生格言永不過時。”譚伯牛說。

薪火相傳 人文昌盛

“耕讀天下,富厚日新”,這是今天生活在雙峰這片土地上的人們刻在血脈里的追求。“讀”與“厚”,是讀書,是教育,是重視人才,是精神層面的厚道、厚實、厚德。

從歷史脈絡講,湖南是理學重鎮,儒家思想成為湖湘士人的基本信念。在儒家文化和理學思想的長期熏陶下,雙峰形成了崇文重教、人文昌盛的特色,被稱為“炳炳上國之觀,煥煥一代之文”。

譚伯牛接受湖南日報全媒體記者采訪。

譚伯牛接受湖南日報全媒體記者采訪。

“雙峰文化發達,離不開雙峰書院的薪火相傳。”譚伯牛指出。

雙峰書院第一任山長張正笏(1699-1783),舉人出身,是有名的教育家,被后人稱之為“楚南名師”。他以詩書傳家,子孫中舉、入貢、入庠者多人。朱堯階、曾國藩、胡林翼、羅澤南等均為其數傳弟子。

“湘中一代宗師”羅澤南(1808-1856),是今雙峰縣石牛鄉灣洲村人,雖然仕途坎坷,但其學問和品德世所共仰。他懷著“憂世難忘天下事,放懷愿讀十年書”的雄心,在鄉間講學28年,先后培養了王錱、李續賓、李續宜、蔣益澧、楊昌濬等高足。后來這些學生大多成為湘軍名將,成為中國歷史上“書生領兵”的一大景觀。

關于雙峰縣名的來歷,譚伯牛提到了羅紹志的《蔡暢的故鄉情》。書中記錄:新中國誕生時,原湘鄉析縣,在永豐增建一個縣,開始上報是以“永豐”命名,后政務院審批時,發現江西有個永豐縣,不能重名,蔡暢便想到雙峰書院與雙峰山,提議以“雙峰”為名。

如今,湄水河畔的雙峰山依然蒼翠,那從昔日青磚紅墻里傳來的瑯瑯書聲,穿越風雨百年,至今仍然清晰可聞。

記者手記

腹有詩書氣自華

讀書不僅是獲取文化知識的重要途徑,還是一門修身養性的功課,常言道“腹有詩書氣自華”。

觀照現在,我們身處知識更新和認知迭代交織、科學進步和技術革新疊加的時代,每個人都面臨著“重新發現自己”的挑戰。讀書的根本目的,就是為了讓自己明白世界、看清自己。無論是驅趕迷茫,還是對抗平庸,讀書都是最簡單最實用的方法。

靜下來讀讀書吧,它會一點一滴地滋養你、改變你。

點評嘉賓

譚伯牛,1973年生,長沙人,知名近代史學者,致力于研究清史,尤長于太平天國史、湘軍史及曾國藩研究。先后出版《戰天京》《湘軍崛起》等作品。

湖南日報·新湖南客戶端 出品

總策劃/夏似飛

統籌/文鳳雛 趙雨杉

執行/李茁 朱玉文 王華玉 朱曉華

撰文/姚茜瓊

攝影攝像/戴鉞 李健

剪輯/戴鉞

設計/周子茜

責編:譚思敏

一審:李茁

二審:趙雨杉

三審:文鳳雛

來源:湖南日報·新湖南客戶端

湖南日報新媒體

湖南日報新媒體